top of page

業界動向

GX、脱炭素に関する情報をいち早くお届けします!

イベント開催における食品ロス削減策

現代社会において、大規模なイベント、音楽フェスティバル、国際会議、スポーツ大会の開催は、単なる経済活動や文化交流の枠を超え、主催者の持続可能性(サステナビリティ)への姿勢が問われる場となっている。特に、イベント会場において短期間に大量に発生する食品廃棄物は、環境負荷の増大、資源の浪費、そして運営コストの圧迫という多面的な課題を孕んでいる。食品ロス、すなわち「本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品」の削減は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)のターゲット12.3にも掲げられており、世界的な優先課題である。 日本の文脈において、食品ロスは事業系と家庭系を合わせて年間数百万トン規模で発生しており、政府は2030年度までに2000年度比でこれを半減させるという野心的な目標を掲げている。イベント開催時における食事提供は、不特定多数の来場者数予測の困難さ、天候による需要の変動、衛生管理の厳格さといった要因から、食品ロスが発生しやすい構造にある。しかし、近年のテクノロジーの進歩や、行動経済学的な知見の導入、さらには法的ガイドラインの整備により、イベン

GX-ETS(排出量取引制度)の始動と地域経済・中小企業への構造的影響

日本政府が推進するグリーン・トランスフォーメーション(GX)戦略の中核をなす「GX排出量取引制度(GX-ETS)」の始動が、日本の地域経済および中小企業の経営環境に及ぼす多層的な影響を包括的に分析したものである。2023年度より試行的に開始されたGX-ETSは、欧州連合(EU-ETS)のような厳格なキャップ・アンド・トレード方式とは異なり、企業の自主性を重んじた「誓約とレビュー」に基づく独自の枠組みを採用している。しかし、この制度設計は、表面的には大企業(GXリーグ参画企業)を対象としながらも、サプライチェーン全体を通じた脱炭素化圧力(Scope 3)として、地域の中小企業に対し、かつてない経営変革を迫る構造的メカニズムを内包している。

日本の経済停滞を打破する「GX産業構造」の構築

GX産業構造は、日本の長期的な経済停滞を打破するために不可欠な、供給側からの構造改革戦略である。この戦略は、GX債、CN税制、およびターゲットを絞った補助金(SHIFT事業、Scope3連携支援)という三位一体の金融エコシステムによって支えられている。

中小企業は、エネルギーコスト削減という直接的な財務メリットに加え、大手企業のRE100義務に対応することで市場での取引優位性を確保するという、戦略的な機会を得ている。GXはもはや単なる環境対策ではなく、「取引先の確保」に関わる生存戦略であり、新たな競争の指標である「炭素生産性」に基づく付加価値の創出を目指すものである。

循環経済構築に向けた移行ロードマップ

線形経済モデルの限界に直面し、持続可能な競争優位性を確立しようとする企業に対し、製品を中心とした循環経済(Circular Economy: CE)を構築するための、戦略的かつ体系的な5つのフェーズからなる実践的なロードマップを提示する。単なる廃棄物管理の改善ではなく、製品設計、ビジネスモデル、そして運用システム(リバースロジスティクス)の根本的な変革を通じて、資源を最高価値で循環させる「ハイバリュー循環」の実現を目指す。

インターナルカーボンプライシング(ICP)導入

ICPが単なるコスト計算や将来の規制への備えに留まらず、グリーントランスフォーメーション(GX)を推進し、企業価値を高めるための「攻めの経営ツール」であることを、多角的な分析と国内外の事例を通じて明らかにします。

AIエージェントが拓く脱炭素業務の革新

AIエージェントは、脱炭素化における業務効率化と最適化を劇的に加速させ、可視化を超えて具体的な削減効果や収益向上に直結する可能性を秘めています。しかし、企業ビジョンの策定や組織変革、複雑な実行プロセスの伴走には、人間のコンサルタントによる戦略的知見が不可欠です。

AIは「何をすべきか」を提示し、コンサルタントは「なぜ、どうやって」を導く。このハイブリッドアプローチを自社の成熟度や課題に応じて構築することこそ、脱炭素化時代の競争力を決める鍵となるでしょう。

サステナビリティへの取り組みはなぜ重要か

企業や投資家はサステナビリティへの取り組みを非常に重要視しており、その理由として「企業の持続可能性を見極めるため」「将来の成長機会を探るため」が挙げられる。特に投資家にとっては、企業の経済的価値だけでなく、社会的責任の側面も重要視されている。一方、企業側では「企業の社会的責...

行動変容の仕組み設計

人間は変化に対する不安や、現状を維持することへの安心感から、「今のままで大丈夫」「変わる必要はない」と考えがちです。その結果、行動変容が妨げられてしまいます。具体的には、以下のような認知バイアスが、新たな変化や行動を避ける要因となります。 サステナブルな行動を妨げる要因...

気候変動対策における米国の動向〜地方が牽引する環境政策の新たな潮流〜

米国の気候変動対策において、興味深い二重構造が浮き彫りになっています。連邦政府レベルでは、トランプ大統領が公約通りパリ協定からの離脱を表明する一方、州レベルでは「米国気候同盟」という超党派の連合体が、むしろ積極的に気候変動対策を推進する姿勢を示しています。...

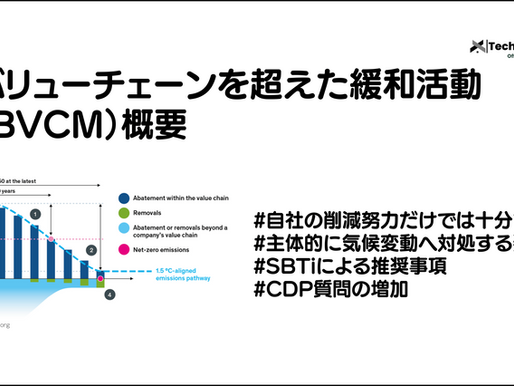

バリューチェーンを超えた緩和活動(BVCM)概要

グローバルなネットゼロへの移行を加速させるため、近年、企業には自社バリューチェーン内の排出削減(Scope 1、2、3)にとどまらず、バリューチェーン外でも気候変動対策に向けた取り組みや投資を行うことが求められている。具体的には、排出回避・削減や炭素除去・吸収を実現するため...

グリーントランスフォーメーション(GX)推進に関する企業の取り組み状況と課題(アンケート調査結果)

アンケート調査背景 近年、気候変動への対応と持続可能な経営は、企業経営における最重要課題の一つとなっています。本調査は、日本企業におけるグリーントランスフォーメーション(GX)の推進状況と直面する課題を包括的に把握することを目的に実施されました。 【調査概要】 調査期間:...

ネットゼロに向けた炭素市場(パリ協定6条)の活用が不可欠

背景 気候変動対策は、世界が直面する最も緊急かつ重大な課題の一つである。世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して1.5℃以内に抑制するという目標を達成するためには、各国の積極的な温室効果ガス排出削減が不可欠である。しかし、各国の削減能力と目標には大きな差異があり、国際的な協...

持続可能なサプライチェーンの変革を加速させるための洞察

CDPの調査結果によると、気候関連リスクの削減に向けた投資は、企業に約1,650億米ドル以上の経済的利益をもたらす可能性があり、その利益は、投資に必要とされる約197億米ドルを大幅に上回ると推定されている。つまり、サプライチェーンにおける気候関連の機会から得られる利益が投資...

食品のカーボンフットプリント(CFP)算出

食品業界のカーボンフットプリント(CFP)算出は、持続可能な開発目標(SDGs)や脱炭素社会を目指す国際的な取り組みが進む中で、環境に配慮した製品やサービスを求める消費者ニーズの高まりが背景にある。食品業界は農業生産から加工、輸送、販売、廃棄まで、多くのステージで温室効果ガ...

イベント開催における脱炭素施策Ⅱ~STOP グリーンウォッシュ~

世界的に気候変動への対策が急務となっており、CO2排出削減が重要な課題とされている。イベントは多くのエネルギー消費や資源使用を伴うため、イベント運営による環境負荷が注目されている。昨今、多くの国や地域で、炭素排出を抑制するための規制や政策が導入されている。企業や団体が環境配...

行動経済学:脱炭素化への行動変容

行動経済学は、経済学と心理学の要素を組み合わせた分野で、人々の経済的意思決定プロセスにおける非合理性や心理的な要因を研究する。伝統的な経済学が「合理的な経済人」という前提に基づいているのに対し、行動経済学は、人々がどのようにしてしばしば感情や誤った思い込みに基づいて意思決定...

脱炭素・GX業界の事業展開方針及び成功要因

近年、脱炭素化とグリーントランスフォーメーション(GX)の市場規模は拡大の一途を辿っており、これらに関連するビジネスは日本の経済成長を牽引する重要な役割を担っている。また、バイオマスエネルギーや再生可能エネルギー発電など、地域資源を活用した環境ビジネスが地域経済を支える事例...

イベント開催における脱炭素施策

近年、気候変動の深刻化に伴い、あらゆる産業セクターで脱炭素化への取り組みが急速に拡大している。イベント産業もその例外ではなく、展示会、コンサート、会議、イベントなどの開催において、環境への影響を最小限に抑える取り組みが世界中で進められている。...

物流業界の脱炭素化に向けた取組み

我が国のGHG排出量において、約2割を運輸部門が占めており、物流業界の削減努力がカーボンニュートラルの目標達成に大きな影響を与えている。国際的な気候変動対策の枠組みであるパリ協定などに基づき、多くの国がCO2排出量の削減目標及び規制を掲げている。例えば、欧州連合(EU)は自...

限界削減費用の推計方法

限界削減費用とは、温室効果ガス(GHG)を1トン削減するのに必要な追加費用を指す。この概念は、炭素税やカーボンプライシング等の政策立案において、また企業が削減策を決定する際の重要な指標として広く活用されている。ただし、限界削減費用の推計結果は、使用する手法や前提条件によって...

bottom of page